في كل مرحلة تنشأ أزمة أو أزمات تعطي دلالات على مشكلات عويصة وصعبة، وقد تمرّ المشكلات ببساطة وتترك آثاراً فردية، وقد يتضاعف أثرها وتتناول أوطاناً وأفكاراً، وفي كل حال من الحالات لابد من مراجعات حتمية لمرحلة ما سبق، وللواقع، وللرؤى المستقبلية، خاصة من المراقبين المحايدين والمؤثرين.. ولكن ما الذي يحدث؟ هل تتم عمليات المراجعة على المستوى العربي والمحلي؟ هل يتم تقويم الأخطاء والأخطار بشكل حقيقي أم تتم معالجة القضايا بشكل تجميلي ليبقى الجرح حاضراً، ويكون مستعداً للظهور بقيحه وبثوره من جديد وفي مناسبة أخرى؟!

الثورة والثقافة

إن أكبر لفظ يمكن أن يستخدم مطية هو لفظ الثورة، فهو لدى الجميع يحمل معنى إيجابياً، مع أن هذا اللفظ هو في مضمونه انقلابي تدميري لا يعي، يناقض الإصلاح، ونتائجه غير مضمونة، وعندما نقرأ عن الثورات نجد العجب، فالثورة الفرنسية قدّمت أبناءها إلى المقصلة، وكل ثورة قتلت أبناءها بنفسها، حيث دمرت كل ما يمكن، وذلك في الوقت الذي يهلل الناس لها، حتى في مناهجنا أيام زمان، أيام الفكر الثوري قسم المؤلفون الأدب إلى أدب إصلاحي وأدب ثوري، وكان الأدب الإصلاحي ضعيفاً وخانعاً، بينما الأدب الثوري قضية أخرى تحتاج إلى شجعان وتغييريين!! وماذا كانت النتيجة؟ كانت وعاصرها جيلنا، خروج عدد من المثقفين الذين ركبوا موجة الفكر الثوري، والذين يملكون الثقافة في حدّها الأدنى وهو المعرفة والشعار! والذين بالتوصيف الثوري يملكون القدرة على الانقلاب على ما هو سائد، وهو عكس الإصلاحي الذي يدرس الواقع، يبقي على الأفضل، ويصحح ما يحتاج إلى تصحيح دون أن يجري عملية إلغائية! هذا الكلام ليس إنشائياً، وإنما هو رصد عبر عقود للحركة الثقافية والتعليمية، فتمت إزاحة العقول والكتب والنصوص والأشعار من المناهج والواجهات بفعل ثوري غاية في القسوة والمصلحية، فغيّب العجيلي ونزار لأنهما ليسا ثوريين، وهما من البورجوازية العفنة!

وحل مكانهما ومكان أمثالهما آخر لا يجيد قراءة سطر، لكنه ثوري! وأزعم يقيناً أن المراقب كان يعرف ويعي ويتابع ويراقب ويسعد، فهذه الرؤية الثورية القاصرة استطاعت تحييد تاريخ من الثقافة والأدب، وجعله غير قادر وغير فاعل إلا بنفسه ومن خلال نفسه، في حين تصدى للمشهد الثقافي ثوريون قلة منهم.

الثقافة والتصنيف

لا وجود للتصنيف في الثقافة الحقيقية أو القريبة من الواقع، وأي تصنيف طبقي أو ديني أو مناطقي هو تصنيف أيديولوجي خارج إطار مفهوم الثقافة، لأن الثقافة فعل شمولي كوني لا يقف عند حد، فما من أحد يستحق لقب المثقف وثقافته إسلامية أو مسيحية، وتقتصر على جانب واحد، ولو حفظ المتون والكتب وبلغ الذروة في الفتيا والمرجعية، وتبقى مكانته مجرد لباس يدور في جسد واحد لا يعرف غيره.. وتولستوي المثقف البورجوازي أحسّ بالآخرين فهوبهم وكتب لهم لأنه مثقف، وهوغو لم يكن بائساً وكتب البؤساء، وديكنز وسواهم، ولم نجد في تلك الثقافات القائمة على الحرية في الاختيار والتوجه من يرفض هؤلاء لأنهم ينتمون إلى طبقات أخرى، لكننا وجدنا في ثقافتنا من يرفض حديث شوقي عن البؤس ويشتمه بأنه شاعر القصر، ومن يرفض حديث العجيلي عن الثورة والثوار في قصصه، خاصة في مجموعة (الخائن) لأن العجيلي ليس ثورياً وإنما هو بورجوازي وصاحب مناصب، ووجدنا من يرفض حديث نزار عن المرأة البائسة لأنه ابن بيئة بورجوازية، علماً أن أي واحد منهم لم يعمل في منظور مضاد للثقافة وشموليتها.. والأدباء الذين نعتوهم بالثورية انقلبوا على ثوراتهم وأوطانهم، وربما مارسوا ما هو يقف في موقف التضاد، ومع ذلك وجدوا تسويغاً جدلياً له، وقبل هذا التسويق من شرائح كثيرة..

فلم يسأل أحدهم هذا الثوري كيف تحول إلى بورجوازي أكثر من البورجوازيين الذين سبقوا!!

ولم يسأل أحدهم هذا الثوري الذي انقلب على الإنسان الذي حمل ثورته وعمد إلى قتله واستغلاله، وربما حوّله إلى مرتبة أدنى عشرات المرات من التي كان فيها زمن البورجوازي سيئ الذكر لماذا فعلت ذلك؟!

والجواب لا يملكه أحد، وربما يكون وببساطة شديدة متعلقاً بطبيعة التفكير والبيئة التي يحملها هذا الشخص أو ذاك، والمصالح التي تحكم.. فكانت النتيجة عملية إقصائية قائمة على البتر مارسها أحد الطرفين أو كلاهما، تبعتها مرحلة تعتيم، تبعتها مرحلة تغييب، تبعتها مرحلة خطرة تتمثل في هيمنة جانب واحد، وضع أسساً ألغت الثقافة ودورها لمصلحة الإيديولوجيا!

بين الثقافة والثقافة الجديدة

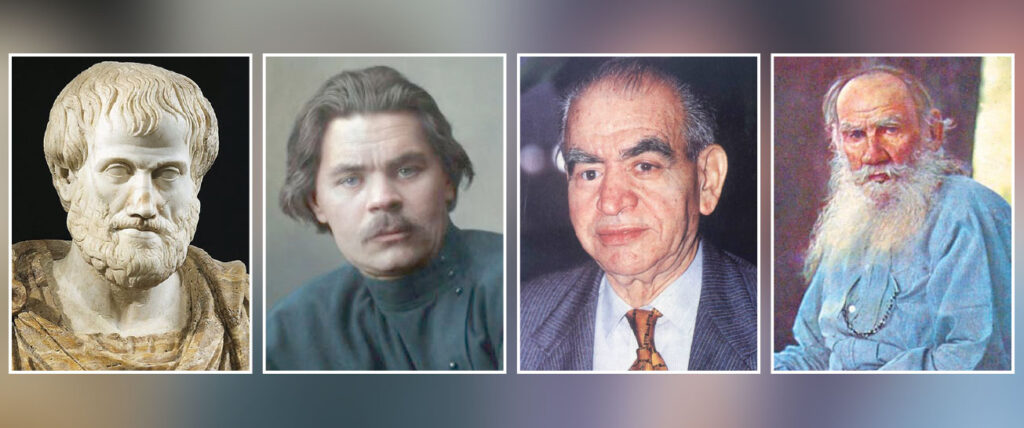

اعتماد الثقافة في الفكر الإيديولوجي قديم جداً، فأرسطو تحدث عن الاصطفاء البشري، وأفلاطون رتب مدينته الفاضلة ثقافياً وطبقياً، وعلماء الإسلام رتبوا طبقاتهم وفق المنظور الإيديولوجي الديني، بل صنعوا النقد وفق النظرية الأخلاقية، ولم يكتفوا بذلك وإنما حصروا النظرية النقدية بالأخلاق، وتنازلوا عن النظريات الأخرى الفنية والجمالية، وصار النقاد يستخدمون ألفاظاً أخلاقية تربوية في النقد، فهذا أعفّهم، وذاك فاجر، وثالث زنديق وهكذا..! لكن التصنيف الأكثر ظهوراً ترافق مع انتشار الطباعة والإعلام في العصر الحديث، وأعني البداية بالثورة البلشفية الشيوعية عام 1917، ولأنها ثورة طبقية في الأساس اختارت أن يكون حاملها إيديولوجياً، وقد شهدت هذه الثورة، كما يقول النقاد، عملية إقصائية للمثقفين الذين كانوا يملؤون الدنيا لصالح نوعية من المثقفين المؤدلجين، وهؤلاء الذين حملوا منهم من هو أديب حقيقي جعلوه حاملاً للثورة، ومنهم من ولّدته الثورة، فكان مكسيم غوركي، وهو أديب مميز، لكنهم حولوه إلى ناطق باسم الثورة، وطوبوه الأديب الأكبر على حساب معاصريه وسابقيه من الأدباء الكبار، وصارت روايته (الأم) هي الرواية الأكثر شهرة وأهمية، علماً بأن لغوركي أعمالاً أهم وأعلى، ولكن الأم التي انطلقت من مفهوم إيديولوجي صارت الأكثر أهمية والأكثر قيمة لدى الثوريين، وبقيت كذلك عقوداً، وحين خفت البريق قال النقاد، والذين ينتمون إلى الشيوعية بأن هذه الرواية لا تتعدى أن تكون منشوراً شيوعياً.. وكذلك الأمر كان مع عدد من العمال وأبناء الطبقة العاملة الذين تحدثوا عن المجتمع الشيوعي والتعاونيات والمجمعات السكنية والصناعية.. وصار اسم هؤلاء يتردد أكثر من تولستوي ودستوفسكي وغوغول وبوشكين!

وبعد انتهاء المرحلة والانقلاب عليها عاد المثقفون إلى المشهد، وغاب الثوريون الذين صنعتهم الثورة وليسوا مثقفين، لأنهم كانوا صنيعة وعاجزين عن رسم خريطة ثقافية!

الثقافة والفكر المغاير

الثقافة هي الوحيدة التي يمكن ألا تكون عملية تدجين، ويمكن أن تكون أخطر العمليات التدجينية، لأنها ببساطة شديدة الحاجة للإنسان وضرورة، واليوم نرى أن الثقافة في كل البلدان، خاصة المتخلفة، وفي التعليم والإعلام تأتي في مكانة هامشية، وفي الوقت نفسه عندما يجدّ الجدّ نجد المعنيين يحمّلون الثقافة والمثقفين وزر ما يجري على الأرض من عنف وقتل وسواه! وهم أنفسهم الذين لم يعطوا أهمية للثقافة اللازمة، والثقافة السائدة، والثقافة المغايرة، السائدة ما تفرضه الأنظمة السياسية العالمية إيديولوجياً، والمغايرة هي التي تقف في مواجهتها وينالها قمع وظلم قد تستحقه وقد لا تستحقه، والثقافة اللازمة هي ثقافة الحوار بين صنوف الثقافة المجتمعية للوصول إلى مناخ ثقافي يضمّ كل الأطياف بمحبة واقتدار ليصبح المجتمع متعدد الألوان، وعندها يعجز أي وافد خارجي عن اقتحام الثقافة وتمييعها وتغييرها، وجلّ ما يفعله هو أن يزور، فيختار منه المثقفون ما يناسبهم ويتركون ما يجافيهم، وكذلك تعجز كل ردود الفعل الداخلية من ثقافة مغايرة عن تكوين نواة واحدة أو أكثر قابلة للانفجار ذات لحظة من الزمن، فتسهم في تدمير المجتمع والثقافة.

وكذلك لن يجد أصحاب الثقافة المغايرة ضرورة لأن يلوذوا بكل من يقدم الدعم والعون والمال والإغراء! وفي جو الثقافة اللازمة سنجد أن الغالبية من المثقفين ستقف إلى جانب الأوطان، وتملك الحق والقدرة على تصنيف المثقف المرتد والمتعامل، لأنه ببساطة يملك القدرة على قول ما يريد ومناقشة ما يريد، ويؤخذ قوله بالحسبان.

عندما نقول: أخفقت النخب الثقافية، فهذا ليس كلاماً اعتباطياً، فعلى مساحة الوطن العربي تقلب المتثقفون والفنانون بحق وبغير حق، بينما نجد المثقف في العوالم الأخرى حدّد خياراته، ولم يحد عن أي خيار وتحت أي ظرف، فهو مع وضد في الوقت نفسه!

الأمر ببساطة شديدة يتمثل في أن السلطات العربية أخذت على عاتقها إنتاج نخب ثقافية تنتمي إلى الشريحة الحزبية أو ما ماثلها، وهذه النخب لا تملك الغنى الثقافي، وغير قادرة على الحوار، وغير مستعدة لتقبل الرأي الآخر، وغير قادرة على الجلوس جانب المثقفين الذين كرسوا أنفسهم بأنفسهم، وهذه النخب المصنعة في ظروف غير صحية لا تملك القدرة الثقافية، ولا شريحة لها، وكل ما فعلته هو فعل الإقصاء الإيديولوجي، فبقيت عارية تتمتع بمصالحها التي جاءتها من غير استحقاق.. والطريف الغريب أن هؤلاء هم أنفسهم من انقلب على من صنعهم، والأسماء حاضرة من المحيط إلى الخليج!

عندما يصبح من لا يجيد صناعة نص سيداً للثقافة، فإنه من المؤكد سيحارب المثقفين، وسيسعد بتعميم ثقافة الجهل ليبقى متربعاً، وعندما ينتهي دوره يشعر الغصّة لأنه سيتنحى لمصنّع آخر، وليس لصالح الثقافة الحقيقية.. عند ذاك ينقلب على صانعه، ولأنه صنع قبيح ليس شبيهاً «بجماليون»، فإنه قادر على تحطيم كل شيء.. لأنه لا تعنيه الثقافة، ولا يعنيه الجمال..!

بعد كل ما حدث عربياً هل يُعاد النظر في إنتاج ثقافة حرة ترتقي؟ أم إننا سنبقى أسيرين للمؤسسات السياسية والدينية والاجتماعية لتعزيز ثقافة سائدة، لكنها غير لازمة؟!